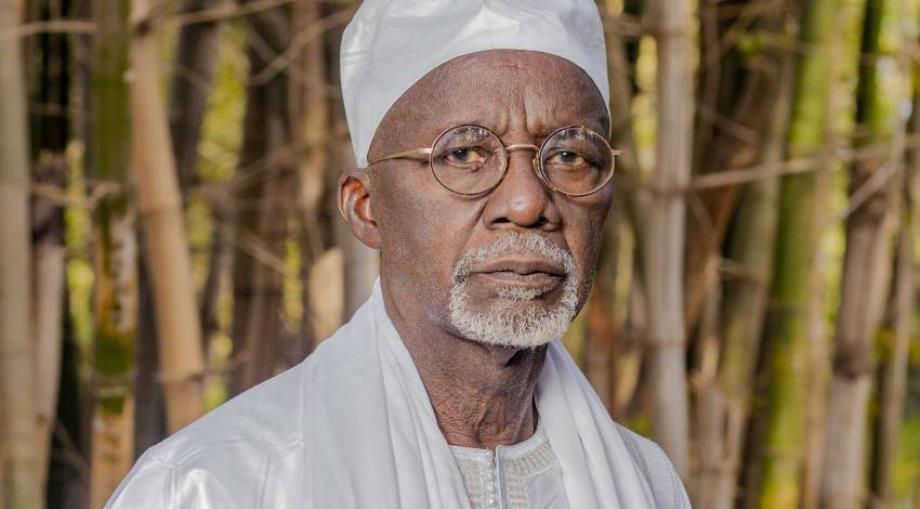

Souleymane Cissé, reconnu comme le « père du cinéma africain », est décédé mercredi à l’âge de 84 ans à Bamako. Son long métrage Yeleen est devenu le premier film africain à remporter le prix du jury au Festival de Cannes 1987. Qui était Souleymane Cissé et quel est son héritage ?

Cissé était un célèbre réalisateur malien qui a commencé à faire des films au début des années 1970. Il est né à Bamako en 1940 mais a passé son enfance à Dakar, au Sénégal, alors colonie voisine de l’empire français d’Afrique de l’Ouest. Son père s’y était installé pour travailler avant de revenir au Mali après l’indépendance en 1960. Il a développé une passion pour le cinéma à Dakar et a ensuite passé de 1963 à 1969 une formation de réalisateur à Moscou, en Russie, sous la supervision du grand réalisateur soviétique Mark Donskoy (auprès duquel le légendaire cinéaste sénégalais Ousmane Sembène avait étudié quelques années plus tôt). Cissé n’a réalisé que neuf films en 50 ans (et seulement trois depuis le début de ce siècle). Mais il n’a jamais été facile de construire une carrière de réalisateur en Afrique (du moins en dehors de l’industrie vidéo nigériane de Nollywood).

La réputation de Cissé repose en grande partie sur la qualité des quatre films qu’il a réalisés au cours de la période la plus prolifique de sa carrière, entre 1975 et 1987, culminant avec la sortie de Yeelen (La Lumière), qui a remporté le Prix du Jury au Festival de Cannes en 1987. Il s’agissait du premier film africain à recevoir une telle reconnaissance critique dans un festival réputé pour sa célébration des nouvelles orientations pionnières du cinéma.

Quelle est sa place dans l’histoire du cinéma africain ?

Yeelen a été salué non seulement comme une percée critique pour le cinéma africain sur la scène internationale, mais aussi comme l’incarnation d’une nouvelle forme de pratique cinématographique africaine ancrée dans les traditions narratives orales et la spiritualité de l’Afrique de l’Ouest. Yeelen, film magnifiquement tourné, raconte une histoire mythique et hautement symbolique qui oppose un fils rebelle à son père tyrannique. L’action se déroule à un moment indéterminé de l’Afrique précoloniale.

Ce nouveau style cinématographique s’oppose au réalisme social que de nombreux critiques considèrent comme la caractéristique déterminante du cinéma ouest-africain francophone des années 1960 et 1970. (Les films de Sembène sont généralement cités comme les exemples les plus aboutis de ce type d’œuvre.) Cissé lui-même a été salué pour le réalisme social politiquement engagé de ses premiers films, Den Muso (La Jeune Fille) de 1975 et Baara (Le Travail) de 1978.

Avec Yeelen, il est désormais décrit par de nombreux critiques comme un réalisateur qui a fait la « transition » du réalisme social vers une forme de cinéma plus symbolique, plus mystique et par conséquent plus « authentiquement » africaine. Yeelen est souvent cité aux côtés d’autres films qui représentent une Afrique rurale épargnée par la présence coloniale occidentale, en particulier les réalisateurs burkinabés Gaston Kaboré, Wend Kuuni (1982) et Idrissa Ouédraogo, Yaaba (1989).

Une lecture de l’œuvre de Souleymane Cissé

Tout d’abord, le réalisme social n’a jamais été l’esthétique dominante des années 1960 et 1970. En fait, ce n’était même pas l’esthétique dominante de l’œuvre de Sembène, à qui il était le plus étroitement associé par les critiques. Deuxièmement, bien que chacun des premiers films de Cissé – Den Muso, Baara et Finyé (Le Vent) puisse être en partie situé dans un registre naturaliste et réaliste social, ils comportent tous des séquences symboliques complexes et assez opaques.

Cissé a exposé ses convictions artistiques dans le magnifique documentaire Souleymane Cissé du réalisateur cambodgien Rithy Panh, sorti en 1991. Il a décrit l’inspiration de ses films comme un processus presque onirique et visionnaire, mais fermement ancré dans la réalité. Dans Finyé, c’est l’eau et le vent qui assument ce rôle symbolique dans ce qui reste un film hautement politique qui dénonce la dictature militaire.

Je n’ai jamais été convaincu par l’idée qu’un mode de narration cinématographique spécifique ou un type de récit spécifique (rural par opposition à urbain, par exemple) puisse puiser dans une identité ou une culture africaine « authentique ».

Mais je comprends parfaitement pourquoi la quête d’authenticité a émergé dans les années 1980. Les rêves d’indépendance s’étaient transformés en cauchemars néocoloniaux dans une grande partie du continent. Il y avait une volonté claire de la part des réalisateurs de donner expression à des éléments de la vie africaine qui n’étaient pas considérés comme redevables à la culture des anciennes puissances coloniales.

Indépendamment de ce débat, l’œuvre de Cissé a toujours été une force pionnière dans le cinéma africain. Son récent prix à Cannes en témoigne et sa pertinence continue.

En 2023, Cannes lui rend à nouveau hommage en lui remettant le Carrosse d’Or. Pourquoi le prix 2023 était-il important ?

Ce prix a été décerné par l’Association française des réalisateurs pour récompenser un cinéaste pour les qualités pionnières de son travail et l’audace de sa vision cinématographique. Parmi les précédents lauréats figurent des réalisateurs occidentaux célèbres, dont Martin Scorcese et Jane Campion, mais aussi le héros cinématographique de Cissé, Sembène.

Il s’agit d’une récompense importante et méritée, qui a constitué une sorte de récompense pour l’ensemble de la carrière du grand réalisateur malien. La créativité de Cissé a peut-être diminué au cours de ses dernières années, mais l’attribution du Carrosse d’Or a célébré à juste titre un réalisateur qui, pendant une grande partie des années 1970 et 1980, a été l’un des réalisateurs les plus inventifs, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Espérons que la triste nouvelle de son décès incitera davantage de cinéphiles à découvrir ses classiques.

Propos de David Murphy, critique, spécialiste du cinéma africain et de l’œuvre de Souleymane Cissé.

Teria News avec The Conversation